Cuando el dolor se usa como bandera: la peligrosa narrativa tras el asesinato de Miguel Uribe

Por: Eduardo Galvis

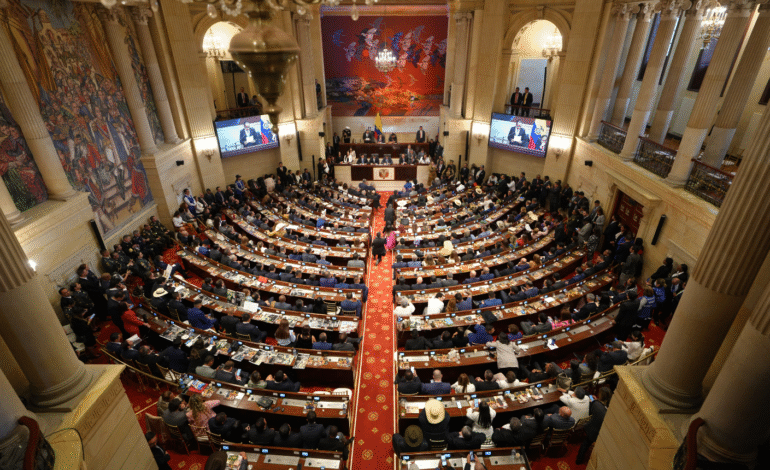

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, uno de los senadores más votados del país, debería ser un punto de inflexión para Colombia. Un momento de duelo nacional que nos convoque, sin distinciones partidistas, a rechazar de manera categórica la violencia política que por décadas ha cercenado vidas, sueños y liderazgos. Pero la realidad ha sido otra: en cuestión de horas, la tragedia se convirtió en materia prima para un nuevo capítulo de polarización, especialmente alimentado desde sectores de la derecha que han encontrado en el magnicidio una plataforma para reforzar sus narrativas más beligerantes.

La instrumentalización política de un asesinato no es nueva en Colombia. La historia reciente está marcada por cómo las muertes de líderes, alcaldes, congresistas o activistas se han utilizado para consolidar agendas partidistas, en lugar de abrir espacios de reflexión colectiva. Sin embargo, lo ocurrido tras la muerte de Uribe Turbay exhibe con crudeza la velocidad y la intensidad con la que el dolor puede ser manipulado en tiempos de redes sociales y ciclos de información vertiginosos.

Desde el día mismo del crimen, las primeras reacciones no estuvieron centradas en la empatía con la familia, en el llamado a la unidad o en la exigencia de justicia. Lo que predominó fue la construcción de un relato político inmediato: acusaciones sin evidencia, insinuaciones de conspiraciones ideológicas y mensajes que no buscan esclarecer la verdad, sino consolidar la idea de un “enemigo interno” que debe ser combatido.

Esta reacción no es inocua. Al contrario, refuerza un discurso de odio que desde hace años se ha incubado en buena parte del debate público colombiano: la estigmatización de la oposición, la simplificación del adversario como amenaza existencial y la justificación implícita de medidas extremas. Es una estrategia peligrosa que, lejos de prevenir futuros ataques, los legitima de manera indirecta al alimentar un clima en el que el contradictor político deja de ser un ciudadano con derechos y se convierte en un objetivo a neutralizar.

La violencia política en Colombia no tiene dueño único. Alcaldes, concejales, defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios, periodistas y parlamentarios de todos los colores han sido víctimas de amenazas y asesinatos. Sin embargo, la reacción selectiva —que se intensifica solo cuando la víctima encaja en la narrativa propia— envía un mensaje desolador: unas vidas duelen más que otras. Esa jerarquización del dolor es el verdadero rostro de la instrumentalización.

Convertir una tragedia en combustible para las guerras culturales y electorales no solo es éticamente inaceptable, sino estratégicamente suicida para una democracia ya frágil. Porque la indignación momentánea se diluye, las reformas estructurales se posponen y el clima de hostilidad se consolida. Miguel Uribe Turbay merecía ser recordado por su trayectoria política, no reducido a un símbolo de revanchismo.

Colombia necesita más que nunca un liderazgo capaz de transformar la indignación en consenso, y el consenso en acción efectiva contra la violencia. Un liderazgo que rechace el cálculo político en momentos de dolor, que entienda que la seguridad y la justicia no son patrimonio de una ideología, sino derechos de todos.

Si seguimos usando la tragedia como capital político, no habrá línea que nos salve de la espiral descendente en la que ya estamos. Porque cuando el luto se convierte en trinchera, la democracia pierde y la violencia gana terreno. La memoria de Miguel Uribe, y de tantas otras víctimas, merece ser la chispa de un país que decide, de una vez por todas, dejar de matarse por política.

7 Comments

Regards for helping out, excellent info. “Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening.” by Gertrude Stein.

Saved as a favorite, I really like your blog!

Hey guys, just logged in to BHT Club through bhtclubgamelogin.net. Smooth process, no issues! Check it out! Click here to bhtclubgamelogin

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

I used to be recommended this website via my cousin. I am not positive whether this post is written by means of him as nobody else recognise such precise about my problem. You’re incredible! Thank you!

This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

I cling on to listening to the newscast lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i find some?